2022年10月16日放送

- 会場

- テレビ静岡(静岡市)

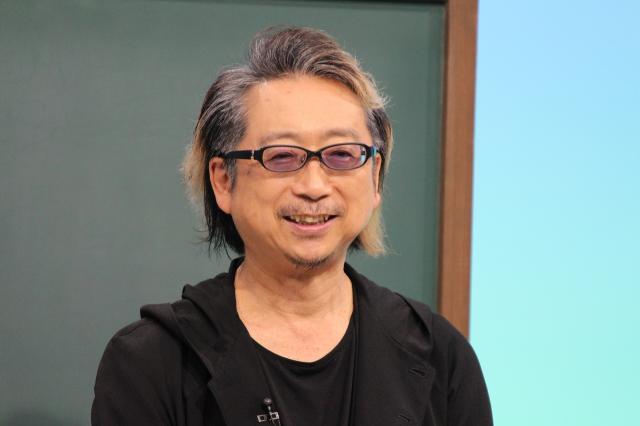

- 講師

- 玉川大学教授 大豆生田啓友

プロフィール

1965年生まれ。青山学院大学大学院を修了後、青山学院幼稚園教諭などを経て現職。

専門は乳幼児教育学、保育学、子育て支援。

2男1女の父。子育て本を中心に著書多数。

第 2302 回

遊びのレシピ

「遊び」は子どもたちが生きていく力の根幹になります。幼児期の遊びはとても大事です。今回は、幼児教育の現場から寄せられた質問やお悩みをもとに「遊びのレシピ」を紹介します。

【Q.幼児期に良いのはどんなおもちゃ?】

幼児期の遊びは、子ども自身がいろいろ試行錯誤したり、心や身体・頭を動かしたりすることが大事です。ボタンを押せば動くようなおもちゃは遊び方が決まっています。良いおもちゃの条件は、「可塑(かそ)性」があることです。可塑とは、思うように形を変えていけることです。例えば、積み木やブロックは想像力を膨らませていろいろなものを作ることができます。「知育玩具」と書いてあるものだけが必ずしも「知育」とは限りません。子どもが夢中になって集中したり、熱中したりしながら、試行錯誤を繰り返していけるおもちゃが一番「知育的」だと思います。

【Q.自然に触れる遊びが大切だとよく聞きます。どうすればよいですか?】

自然と触れあう遊びは、子どもの社交性やコミュニケーション能力、そして命を大切にする気持ちなどを育み、プラスの効果が大きいといわれています。例えば、虫が好きで図鑑を見て調べると「科学的な好奇心」が生まれます。公園など身近なところにある小さな自然。そういう場所を探して、ポリ袋やお散歩バックを持って出かけてみましょう。子どもは葉っぱや花、どんぐりを拾って集めるのが大好きです。もし親のあなたが「虫が苦手」でも無理をする必要はありません。親が一緒になって楽しむことが大事です。

【Q.家の中での生活が多くなり、ずっと動画を見たりしています。ごっこ遊びや工作遊びをして欲しいのですが...】

スマートフォンやタブレットで子どもたちが動画を見たり、ゲームをしたりすることは、これまではあまり良くないと言われてきました。しかし、動画から知識を得られたり、動画を見ている時間は親も助かったりするので、悪いことばかりではありません。ただ動画やゲームばかりでは困ります。どうしても受け身になってしまい、主体的な経験が少なくなってしまうからです。

子どもたちには自分からどんどんイメージを膨らませてイマジネーションの「想像力」とクリエイティブな「創造力」を培って欲しいと思います。リビングに工作コーナーを作ってもいいかもしれません。そこに廃材やクレヨン、ハサミを置いておきます。ままごと遊びであればエプロンや布、ぬいぐるみなどがお勧めです。

子どもが夢中になれる遊びの中に『生きる力』や、うまくできないことを乗り越えてそこからどんどん世界を広げていく力、いわゆる『あと伸びする力』が埋め込まれています。まさに「遊び」は「学び」なのです。