2025年8月31日放送

- 会場

- テレビ静岡(静岡市)

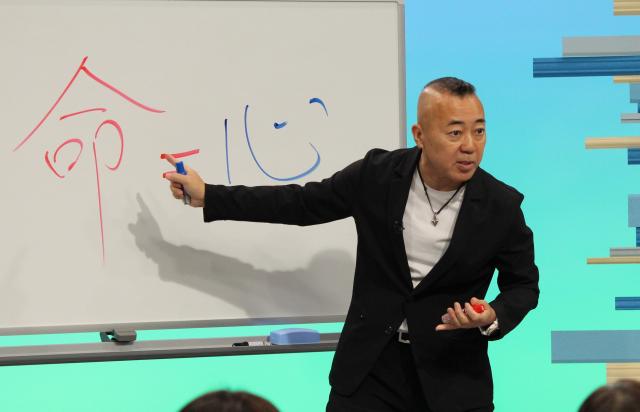

- 講師

- お笑い芸人 ゴルゴ松本

プロフィール

1994年、レッド吉田とお笑いコンビ「TIM」を結成。「命」「炎」など漢字を体で表現するギャグで人気に。2011年から少年院でボランティア講演の活動を始め、2018年には法務省矯正支援官に任命された。

第 2447 回

命の授業 ~命懸けより「心」がけ~

それでは、「命」の授業を始めます。みなさんの「命」は、お母さんのお腹の中に宿って、十月十日育ててもらったものです。へその緒を通して、お母さんから必要なものを全部もらって、お母さんの体の一部として日々大きくなるわけですから、自分の命と体はお母さんの体の一部とも言えます。そして、お母さんの命はおばあちゃんから、おばあちゃんの命はひいおばあちゃんから、というふうに代々受け継がれてきたものだから、「自分の命は自分だけのものではない」と私は思っています。

私たちはお腹の中で、お母さんの心臓の鼓動を聞いて育ちます。その鼓動から「リズムを乱さないように生きていくんだよ」って教わりながら、その鼓動を真似るんですね。「真実」に「似」せると書いて「真似る」ですが、この言葉には「大切な教えを受け継ぐ」という意味もあります。みなさんの鼓動は、お母さんの教えを受け継いでいるわけです。

また、「真似る」は「学ぶ」の語源だと言われていて、何かを学ぶ時は、まず良いものに触れて、真似ることから始まります。私たちは、まずお母さんの鼓動を聞いて真似をして、生まれてからは自分で見て、聞いて、経験して、学んで、自分らしいオリジナルの鼓動で生きていくんですね。

「命」とは限りがあるものです。だから、「一生」の中で一瞬一瞬に「命」を「懸」けて生きる、「一生懸命」という言葉があります。ただ私は、命は簡単には懸けちゃいけないと思っています。なぜなら自分の命は、お母さんが命を懸けて産んでくれたものだからです。「一生懸命」という言葉の「懸」の中には「心」という文字があって、「命」よりもまず「心」をかけなさいよ、という意味だと私は思います。日々の小さな「心」がけが、「命」をより大切なものへと変えてくれるんじゃないでしょうか。

私は2011年から少年院でボランティアの講義を始めました。いまでは全国各地の自治体や学校で漢字をつかった「命の授業」もしています。

あるとき、講演会が終わると親子を紹介されました。聞けば、女手ひとつで育てた息子が不良になってしまい、少年院で私の話を聞いたそうです。「少年院から帰ってきてから、息子が『お母さん、ありがとう』と言うようになりました」とお母さんが話してくれました。

後日、息子さんから手紙が届きました。

「少年院で、いろんなことを学びました。いっぱい働いて、自分もお母さんから『ありがとう』って言われたいので、いま料理人を目指して頑張っています」。

もしかしたら、生きることに必死で、お互いに感謝を伝える余裕がなかったのかもしれませんね。「ありがとう」という言葉は、絶対に裏切らず自分に返ってきます。お母さんへの感謝を伝えようと「心」がけることで、きっとお母さんからも「ありがとう」って言ってもらえていると思います。